钱江晚报·小时新闻记者张瑾华

郑小悠,北京大学历史学系博士,国家图书馆副研究馆员。研究方向为清代制度史、政治史,发表学术论文十余篇。擅长历史文学、历史普及类作品的写作,已出版《年羹尧之死》《清代的案与刑》。其中,《年羹尧之死》一经出版,即受好评,影响广泛,入围《新京报》年年度好书;作者因此书获得“博库·钱江晚报春风悦读盛典”年度新人奖。

周思成,男,年生于湖南长沙,博士毕业于北京大学历史学系,中央党史和文献研究院副编审。主要研究领域为蒙元史、民族史和军事史,通晓英语、法语、德语,能阅读日文、俄文、意大利文、西班牙文、拉丁文、波斯文、阿拉伯文、藏文、维吾尔文和蒙古文。发表学术论文40余篇,出版译著4部,已出版作品《大汗之怒:元朝征伐日本小史》《规训、惩罚与征服:蒙元帝国的军事礼仪与军事法》;凭借《大汗之怒》获得“年博库·钱江晚报春风悦读盛典”年度新人奖。

郑小悠和周思成,北大历史系才子才女,他们还是博士师兄师妹,都在京城从事历史相关的研究。巧的是,这师兄妹二人,各自写历史的著作一出手便不同凡响,继郑小悠的《年羹尧之死》之后,周思成也以《大汉之怒》于去年荣获春风悦读盛典年度新人奖。

7月赤日炎炎,如果有一个夜晚,我们可以有一点闲,将自己安放在清凉书香的一隅,穿越历史,身临其境于一个个鲜活的历史现场,与历史时空中的人物们促膝而谈,倾听他们的喜怒哀乐,这样的杭州之夜,是不是很销魂?

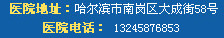

是的,两位春风新人奖得主,应钱报读书会之邀,将于7月10日晚上一起来到杭州乐堤港单向空间,来跟杭州的读者聊聊“好看的历史”。

他们都带来了刚刚出版的新书。

郑小悠,带来了一直被民间热议的话题,《九王夺嫡》。

帝制时代,皇位继承问题往往困扰着最高统治者,即使康熙这位英明睿智的君主,也被弄得焦头烂额:老皇帝始终不放权,皇太子跃跃欲试;老皇帝疑惧被夺权,皇太子担忧地位不稳,不安全感笼罩在各自心头。其他皇子们也虎视眈眈、蠢蠢欲动,甚至拉帮结派。明争与暗斗纷起,阳谋与阴谋交杂……康熙年间的储位之争,是强烈牵动朝局的重大事件。九王夺嫡的故事,也一直为民间茶余饭后津津乐道,本书展现的正是那段惊心动魄的历史——

皇嫡子允礽:两岁即被立为太子,做太子长达30多年,为何两度被废,将一手好牌打得稀烂?

皇长子允禔:被康熙帝委以重任;才华横溢又“具有其他种种美德”的他竟用巫术诅咒太子,东窗事发,被幽闭高墙内长达26年。

皇三子允祉:能文能武,颇得康熙帝赏识;在太子二次被废后,成为储位的有力竞争者,为何最终还是落了下风?

皇四子胤禛:看起来势单力薄、一度地位相当边缘化的他,怎样不动声色地打造了政治班底,在关键时刻掌握优势?

皇八子允禩:被大臣誉为“目下诸王,八王最贤”,甚至获得了皇长子的保举。人缘如此之好,为何竟被康熙帝詈骂“辛者库贱妇所生,自幼心高阴险”,父子反目成仇?

皇九子允禟:心思机巧,善于收买人心,被人誉为“有帝王体”,为何终究难成气候?

皇十子允:生母出身于满洲阀阅之家;优越感强,为何却沦为权力角逐中的二线角色?

皇十三子允祥:文武双全,原本是“太子党”的铁杆成员,为何突然成了胤禛的忠实盟友?

皇十四子允禵:“八王党”后期的代言人,被任命为大将军,战功赫赫,很多人期待其成为皇位继承人,为何他却在康熙去世之前被调离京师?

郑小悠抛出了所有问题,又一一解开谜底。

周思成的新著《隳(huī)三都:蒙古灭金围城史》,写的是12世纪,发祥于东北一隅的女真族迅速崛起,建立大金王朝,一度跃居东亚霸主地位。这个政权在极短时间内灭亡辽国,令西夏和高丽俯首称臣,使北宋蒙受“靖康之耻”。然而自年蒙古军队南下侵袭开始,二十多年间,金国接连丧师失地,抵抗运动中心被迫从中都先后迁到汴京、蔡州,最终在蒙古和南宋军队的夹攻中覆亡。

周思诚以蒙金战争期间几场重要的“围城战”为主线,还原了几场关键大型战役中双方军事布局和交战历程,揭秘了金国内部发生的一系列重大政变、兵变及权力更迭,展现了中都、汴京等城市被蒙古军围困期间,金国军民的抵御策略,以及物资短缺、疫病来袭情境中的挣扎求存及心理状态。

作者以通俗晓畅的笔法完整呈现了金王朝从组织抵御、负隅顽抗到君死国亡的全过程,金朝的治乱兴衰之缘由寓于叙事之中。

外部面临新兴势力的冲击,境内自然灾害频繁,而权力斗争导致人祸不断,君主又缺乏力挽狂澜的雄才大略……种种因素使得金国国势日益窘困,最终堕入绝境。金朝的亡国史有着浓重的悲剧色彩,其中的经验教训,具有超越时代的镜鉴意义。

看过《隳三都:蒙古灭金围城史》的读者,有称其“比武侠小说《射雕英雄传》还好看”。这不由让人困惑,明明是非虚构,写的并不是小说,怎么可能比金庸的武侠小说还好看呢?

郑小悠等著的《九王夺嫡》,也是一打开看就停不下来,明明“九王夺嫡”的故事已被反复重构,各种影视改编,郑小悠还能说出新意来吗?

如果你有这样的疑问,不妨来现场见证一下,什么是“好看的历史”,郑小悠和周思成写的历史,为什么比小说还好看?

刀光剑影,人心人性?一样也不会少。这里面,一定有许多的秘密吧。

不放来到这一场“好看的历史”的钱报读者会,7月10日晚上7点,杭州单向空间,和郑小悠周思成“金童玉女”组合,一起来揭秘吧。

对这几段好看的历史,你也可以将自己的好奇,在这篇文章下跟帖提问,主持人会选择问题,让两位作者现场解答。

提问持续到活动结束,被选中的提问者,还将获得签名书一本。

《九王夺嫡》书摘

夺嫡者群像

康熙四十七年,是康熙皇帝一生由强而衰的转折点,标志即是九月的废太子事件。这一年年初,康熙皇帝不知是心灵感应,还是听星家术士所言,认为当年要有重要的事情发生,并且把这个担心告诉了太子。这年六月,打着“朱三太子”旗号的江苏太仓反清首领念一和尚被处死,允礽安慰康熙帝,说所谓的大事,大约就应在这件事上,而康熙帝认为这件事恐怕还不算大。从康熙帝将此事对允礽说,以及允礽用“朱三太子”之事应对来看,想必这个预兆,是与储君有关之事。可知在废太子之前,父子二人除了实质上的猜忌、矛盾外,还有些冥冥之中的不祥预感,一些原本可以缓一缓、理性处理的冲突,被掺杂进许多更情绪化、宿命论的因素。

当年七月,康熙帝像往常一样,带着多名皇子巡幸塞外,除了年纪尚小的十五、十六、十七、十八几个皇子外,年纪较长、在皇子中较有分量的就是太子允礽、皇长子允禔、皇十三子允祥三人。事实上,从康熙四十四年、四十五年起,皇帝出巡时,这三人都会组合在一起随驾。三人中,允礽、允祥关系密切,而允禔则一直对太子之位虎视眈眈。用颇有军旅经验的皇长子允禔随身宿卫,自有挟制太子之意,而以精明细致,与太子关系最好的允祥随驾,想必又有挟制允禔之意。

这次行围途中,年仅七岁的十八阿哥允祄突然高热不退,爱子心切的康熙皇帝忧心忡忡,不但从京师急召太医前来,还将小皇子搬到寝帐范围内,亲自照顾。不过人间的悲伤喜乐并不相通,即便父子也是如此。康熙皇帝为了小儿子的病寝食不安,太子对这个幼弟却无动于衷。其实,以现代人的想法来看,年龄相差近三十岁,日常接触又很少的异母兄弟,感情淡些,也在情理之中。但康熙皇帝是个对亲人,比如祖母、嫡母、妻妾、兄弟、子女都有情尽情,无情也能尽礼的伦理完人。自己做得好,对别人,特别是对儿子的要求自然也很高。作为一个手足众多的太子,不能与君父共情,甚至漠视弟弟的病痛、生死,这在本就心存芥蒂的康熙皇帝看来,是非常糟糕的表现——我今尚在,你都不愿意对一个毫无威胁的稚子表现出些许的关怀,有朝一日我不在了,你对那些年长的,和你有矛盾有冲突的兄弟,又会是怎样无情呢?于是在十八阿哥生病期间,康熙皇帝对太子提出了很严厉的批评。八月底九月初,十八阿哥的病情加剧,康熙帝的情绪越发糟糕,想必又对太子有所指责,不定还说了一些狠话,或是负气疏远。而太子的压力也积累到了爆发的边缘,甚至无法控制自己的行为,他找不到与父亲的正常沟通渠道,又急于了解父亲的真实想法和活动轨迹。于是,著名的“帐殿夜警”事件发生了。

“帐殿夜警”一词出自康熙朝汉人重臣、大学士李光地的《李文贞公年谱》。《年谱》在康熙四十七年十月条内记载:“时口外回銮,于道,帐殿夜警,传闻汹汹。”后来,李光地所说的“帐殿夜警”一词,被用来总结康熙帝一废太子时的情形。

清代皇帝巡幸塞外,途中休息、住宿,不一定都能赶到行宫所在,需要建一些临时的营地。其中短暂休息所建,称为“停跸顿营”,又叫作“尖营”,就是俗话说的“打尖”。而住宿过夜所建的,则称为“驻跸大营”,样式较尖营要复杂得多。乾隆二十年(年)定制,大营内方外圆,内城包括皇帝所居黄幔城,御幄居中而建,外加黄网城,并设连帐一百七十五座、门三座,建八旗旗纛、宿卫营帐。外城设连帐二百五十四座、门四座,八旗按方位建纛。外城以东设内阁六部等衙门的办公营帐。康熙年间的御营或许没有乾隆时的繁复,但格局也大体不差。康熙帝在初四日的上谕中怒斥太子,“伊每夜逼近布城,裂缝向内窃视”,布城即指黄幔城。其时已值深秋,塞外夜寒,风疾草劲,兼有虫鸣兽吼,太子夜间越过重重宿卫,将黄幔城扒开一个裂缝,向内窥视皇帝寝室的动静。想象一下场景,确实有些惊悚可怖。

九月初三日晚上,康熙皇帝知道了太子窥视幔城的事,他的反应极为激烈。加上此前索额图意欲谋反的举动,康熙皇帝将太子的行为一下子就想到了最坏处,认为他要为索额图报仇,将有谋君弑父之举。康熙帝次日对大臣们说:“伊每晚逼近布城,裂缝向内窃视。朕昨晚知悉,本欲持枪刺伊,终未忍心。”为了找一个借口尽快回京,将太子废黜,康熙帝亲笔写了一封信送回宫中,要宫内假称太后生病,请圣驾速归。康熙帝对太后,也就是他的嫡母,一向非常尊重,此时竟然要以太后生病为借口而不顾忌讳,可见对事情的预判已经到了何等严重的地步。他同时又发出谕旨给在京的皇子们,说现在发生了紧要之事,要求三阿哥允祉、七阿哥允祐、十阿哥允马上起身,赶到行宫来,“不可耽延片刻”,另由八阿哥允禩与四阿哥胤禛在京留守办事。

至于是什么人在九月初三日向康熙帝报告了允礽裂帐窥视一事,当然以皇长子允禔的可能性最大。另外,按照后来雍正皇帝所说,允禔借此机会,还顺便“陷害”了与太子关系最好的允祥,以致康熙帝对允祥的观感一落千丈。具体怎样“陷害”,没有史料记载,也难以说得清楚。

九月初四日,十八阿哥一命呜呼,康熙皇帝的情绪也彻底崩溃了,他放弃了找借口回京的做法,把以简亲王雅尔江阿为首的随驾王公、大臣、侍卫、官员召集到黄幔城前,又把太子允礽捉拿前来,命其跪在地上,自己痛哭流涕,历数太子的罪过。比如骄奢淫逸、凌虐群臣、蒙蔽圣聪、漠视兄弟,乃至生而克母等,几十年的陈芝麻烂谷子倾囊而出,说到痛心处,这位半世英明的皇帝,甚至左右开弓,当众连续抽自己的嘴巴,继而扑倒在地,语不成声。

那么太子到底是否真要夺权篡位,乃至谋害父皇呢?从康熙帝事后一个月就急着为太子开脱遮掩,不到半年就复立的做法看,起码没有明显的证据可证明太子在主观上有弑逆的意图。他或许是患了妄想症之类被古人称为“疯疾”的精神类疾病,在巨大的压力下做出正常人眼中的怪异举动,譬如裂帐窥视之类。几天后,皇长子允禔让喇嘛魇镇太子的事情被揭发出来,允礽的发病之由自然就有了着落。

《隳三都:蒙古灭金围城史》书摘

哀兵必胜

十三世纪初,在欧亚大陆的东端,呈现出一种奇特的军事格局:最南边的南宋人在“防秋”,敌人是盘踞中原的女真人;女真人自己也在“防秋”,敌人是更北边的游牧族群——即将站在这片大陆的“食物链顶端”的蒙古人。

古代蒙古族群共同体的核心成员,据说是唐代就居住在呼伦贝尔草原和额尔古纳河下游的室韦部落之一,“蒙兀室韦”,后来被周边其他势力称为“萌古”“莽骨子”“蒙古”“鞑靼”等。室韦人原本驯养猪狗,捕鱼打猎,“无羊、少马,有牛不用”,同后来弓马娴熟、左旋右折的蒙古骑士形象,可谓相隔霄壤。到了公元八九世纪以后,突厥、回鹘和黠戛斯等草原霸主先后败亡、迁离,室韦人趁机向西渗透发展,进入今天的蒙古高原,与突厥遗民混居,转化为草原游牧民。

随着游牧经济的进一步发展,加上同中原文明、突厥—畏兀儿文明的长期交流,在蒙古高原各部中,氏族社会结构瓦解,新兴草原贵族(那颜,Noyan)集团崛起。这些草原贵族,控制着大量的依附人口(养子、家庭奴隶、伴当、自由民),彼此混战兼并,漠北草原长期纷争扰攘,烽火不绝。用《元朝秘史》的话说,是“有星的天,旋转着,众百姓反了,不进自己的卧内,互相抢掠财物;有草皮的地,翻转着,全部百姓反了,不卧自己被儿里,互相攻打”。

终于,在十三世纪初,一位“深沉有大略,用兵如神”的军事统帅和政治家——出自蒙古部孛儿只斤氏的铁木真(成吉思汗),在群雄争峙之间脱颖而出,成功统一了东起呼伦贝尔草原、西迄阿尔泰山区广大土地上的全部“毡帐里的百姓”。大蒙古国(YekeMongγolUlus)由此建立,这是一个具有空前的整合程度和凝聚力的超部族政治体,一个草原游牧帝国。

新兴的大蒙古国,在三次敲打西夏,大致清除了肘腋之患后,几乎是本能地将兵锋指向了东南边的最强宿敌——金朝。

两个同这场战争相隔十万八千里的外国人,记下了当年蒙古大军誓师南征的详情。

第一个人叫术兹札尼,德里苏丹国的高官。他用波斯文写了一部从人类始祖到蒙古西征的全史:《纳昔儿史话》。术兹札尼的消息来源,可能是同时代中亚的霸主花剌子模国派去蒙古的使节。这部书记载,第一次南下进攻金朝之前:

成吉思汗整顿好军队,首先下令:蒙古各家各户在一座山脚下集合。他命令全体男子同女子隔离,子女同其母亲隔离,如此三日三夜,所有人头上不得戴任何装饰。在此三日内,不得进食,牲畜也不得哺乳。

成吉思汗本人立起一顶毡帐,把一条帐索挂在脖子上,三日三夜不曾出帐。在此期间,全体蒙古人齐声大喊:“腾格里!腾格里!”

三日后,第四日傍晚,成吉思汗自帐中出,宣布:“腾格里已经授予我胜利。现在,让我们整兵出发,向阿勒坦汗(金朝皇帝)复仇!”

又过了三日,在同一地点举行宴会。之后,成吉思汗率军出发。他们经过逃亡者札八儿穿越群山的道路,走了出来,攻击桃花石之国(中国)。他们发动了对该国的袭击,将其百姓置于屠刀之下。

第二个人叫拉施特,后来统治伊朗地区的蒙古伊利汗国的宰相。他用波斯文写的世界史《史集》,对祈求长生天(腾格里)的庄严仪式,讲得不如《纳昔儿史话》细致,却补充了成吉思汗的大段誓词:

长生天啊,你知道和看到,阿勒坦汗是刮起战乱的风,他挑起了战乱。他无辜地杀害了塔塔儿部执送的我的先祖斡勤巴儿合黑和俺巴孩汗,我要为他们复血仇。如果你认为我的想法是正确的,请从天上佑助我,命令天使、众人、善恶仙魔都来帮助我!

不管是即兴表演,还是事后追认,蒙古人显然觉得,自己对金朝的战争具有正义性,是天神护佑下的复仇之战。

的确,金朝不仅年年派兵来草原“灭丁”,还残忍杀害了成吉思汗族曾祖俺巴孩和伯祖斡勤巴儿合黑,与蒙古诸部结下了世仇。早在金章宗时代,窥视北朝动静的南宋人就知道,女真“与鞑为仇”。

不过,对成吉思汗这番话,似乎也不必过于当真。

明朝杀的是努尔哈赤的祖父和生父,努尔哈赤可能真的是以“遗甲十三副”含恨起兵。不过,他以“七大恨”告天,正式向明朝宣战,已是万历四十六年(年)。其间这三十多年,努尔哈赤佯装恭顺,接受了明朝指挥使的职位,还多次入京进贡。羽翼未丰之时隐忍不发,伺机而动,自是枭雄本色。成吉思汗也是一样。当年,他投奔王汗,亟须积累政治资本和壮大实力。他从金章宗的宰相完颜襄手里接过“诸乣统领”的官职时,可一个字都没提到俺巴孩。

成吉思汗幼年丧父,一家孤儿寡母长期被族人遗弃和孤立。对那两个先祖,他未必有几分真感情。他需要的是一个掷地有声,能激起同仇敌忾的名字,一个符号,一个象征,一个名分,一把打开潘多拉盒子的钥匙。

其实,在某个非正式场合,成吉思汗透露过,男子汉一生最大的乐趣,莫过于战胜敌人,“夺取他们所有的一切;使他们的已婚妇女号哭、流泪,骑乘他们的后背平滑的骏马,将他们美貌后妃的腹部当作睡衣和垫子,注视着她们的玫瑰色的面颊并亲吻着,吮她们的乳头色的甜蜜的嘴唇”。

或许,这才是他发动征服战争的真实动机。

不过,女人的腹部或胸脯这类话题,还是更适合不拘礼数的场合,比如,酒酣耳热之际,同一起打天下的老兄弟抚今追昔。如今,兵锋未试,成吉思汗更懂得哀兵必胜的重要性。

于是,金大安三年(年)春二月的祈天仪式之后,成吉思汗带着十余万蒙古大军来到了金朝势力在草原的尽头。

多年后,元朝官员张德辉奉诏北上,前往蒙古帝国的权力中心哈剌和林(今蒙古国前杭爱省额尔德尼昭北)。途中,他遇到了一片逐渐被风沙湮塞的废墟,所谓“长城颓址”。

张德辉形容说:“望之绵延不尽”。

其实,这道长城还不算真正的金界壕,它就是前面说过的那道从根河南岸一直延伸到肯特山东南麓的北线,成吉思汗入塞时,早已被金朝边防军弃守。不过,这仍然是他将要越过的第一道敌国防线。

成吉思汗驻马高丘,他知道,在这层围墙里面,还有许多层围墙,层层围墙守护着的,是普通游牧民无法想象的数之不尽的财富、女人和美酒,还有身为中国之主的通天权势。

他回过头,先看到近旁肃立的怯薛禁卫军,这万余名精锐是大汗亲自掌控的大中军;然后是左右两翼的万户长木华黎、博尔术,接下来是骁将哲别、忽必来、者勒蔑、速不台。在草原上,后四人被传为“铜额凿齿,锥舌铁心,饮露骑风,好吃人肉”的“四狗”(drvnnohois),不久,他们的名字还将传遍从大兴安岭到多瑙河的整个大陆。“四狗”之后是几位宗王和皇子,最后是站在全军前方的各千户长、百户长。

这支大军,旌旗并不整齐划一,军装也是五花八门,身披甲胄的将士更是只有不到十分之一,却依然难掩那所向无前的凌厉杀气。

在此之前,蒙古帝国的军人和大金王朝的军人从未正式交过手。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/1136.html